Richard Ford a rassemblé leurs deux portraits dans Entre eux. Je me souviens de mes parents (Bethween them, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Josée Kamoun, 2017). Des « doubles mémoires » plutôt, comme il l’écrit, composés « à trente ans d’écart » pour évoquer son père, sa mère, et inévitablement le fils qu’il fut « entre eux ». « En tout état de cause, pénétrer le passé est une gageure dans la mesure où ce passé tend, sans complètement y parvenir, à faire de nous ce que nous sommes », écrit-il à 73 ans.

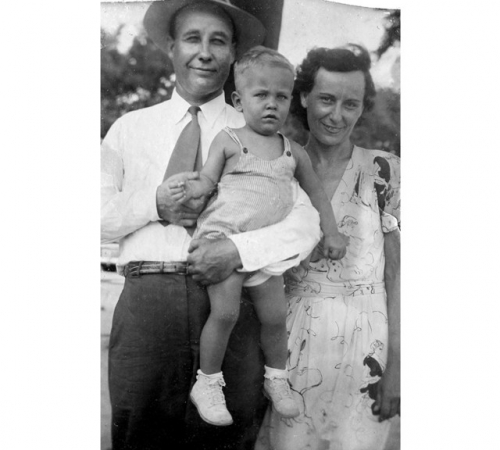

Parker, Richard et Edna, La Nouvelle-Orléans, V-J Day, 1945

Parker Ford est présenté en première partie : « Au loin. Je me souviens de mon père ». Des photographies en noir et blanc ponctuent ces mémoires familiaux dont j’ai envie d’écrire (c’est un compliment) qu’ils sont caractérisés avant tout par l’honnêteté : « Quelque part, au fond de mon enfance, mon père rentre de sa tournée, un vendredi soir. Il est voyageur de commerce. » Pour l’enfant qu’il était alors, au début des années 1950, il était un « grand type corpulent » content de retrouver sa femme Edna et son fils, de reconstituer leur trio.

Longtemps, ses parents ont mené leur vie en duo. Richard Ford raconte leur rencontre, leur mariage, puis la route qu’ils prenaient ensemble, logeant ici et là aux étapes de la tournée commerciale. Parker Ford parcourait sept Etats du Sud des Etats-Unis au volant de sa Ford Tudor de fonction, jusqu’en Floride, pour rencontrer les grossistes, il s’occupait des commandes d’amidon de blanchisserie pour une entreprise de Kansas City.

Ils n’avaient pas vraiment de résidence fixe jusqu’à ce qu’Edna, « à la surprise générale », tombe enceinte, en 1943. Richard Ford s’interroge sur le « bonheur ambigu » que cette grossesse a pu provoquer, après quinze ans de mariage – « Des enfants, ils en voulaient au départ, seulement il avait trente-neuf ans, une santé précaire, et elle en avait trente-trois : l’arrivée de ce bébé ne pouvait qu’être déstabilisante, sinon malencontreuse. » La route à deux, c’était fini, il leur fallait un endroit « central » pour y vivre ; ils louent un appartement à Jackson Mississippi, la ville où Richard est né en février 1944. Seize ans plus tard, son père mourra inopinément.

La deuxième partie, « A la mémoire de ma mère » (My mother), date de 1988. La famille d’Edna Akin, née en 1910, est plus présente dans la vie de l’écrivain que la famille paternelle, qui désapprouvait le choix de Parker Ford. Se pencher sur la vie de sa propre mère « est une marque d’amour » pour Richard Ford : « Nos parents assurent un lien intime entre nous, qui sommes enfermés dans nos vies, et quelque chose qui n’est pas nous ; ils forgent l’écart et la passerelle, le mystère fécond, si bien que même avec eux nous sommes encore seuls. »

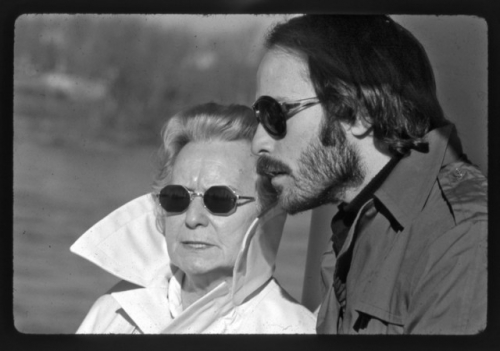

Edna et Richard, La Nouvelle-Orléans, 1974 (photos du livre)

Il ne sait pas grand-chose de son enfance, mais possède une photo de son arrière-grand-mère avec sa grand-mère et son second mari, et sa mère aux « yeux noirs perçants ». Celle-ci avait aimé ses années chez les sœurs au pensionnat Sainte-Anne. C’est à Hot Springs qu’Edna, « caissière au kiosque à cigares » de l’hôtel Arlington à dix-sept ou dix-huit ans, a rencontré Parker, vingt-trois ans, employé dans une épicerie. Richard Ford les imagine « beaux et sympathiques, avenants et timides ». Ils se sont mariés l’année suivante, en 1928, sans attendre les présentations chez la grand-mère paternelle.

Avec sa naissance, la vie de ses parents a changé radicalement, Edna restant avec lui, Parker partant seul sur les routes. Il était donc « absent les trois quarts du temps ». Richard Ford n’a que seize ans quand son père meurt d’une crise cardiaque. « Rien n’est jamais allé tout à fait bien pour elle après le 20 février 1960. Ils m’avaient eu, moi, m’avaient aimé. Mais pour elle, mon père était tout. »

Richard Ford raconte leur nouveau mode de vie, les frictions, les inquiétudes. Deux ans plus tard, il s’en ira étudier à l’université du Michigan sans qu’elle ne l’y encourage ni ne l’en décourage. « Ensuite a débuté une vie qui nous pousserait vers l’avant en adultes ; une vie plus fragmentée, plus tronquée encore, jalonnée de visites, longues et courtes, de coups de fil, de télégrammes, de rendez-vous dans des villes lointaines, d’efforts pour se voir, de conversations dans des voitures, des aéroports, des gares ferroviaires. »

« Ma mère et moi nous ressemblons. Grand front haut, même menton, même nez. » Sa mère travaillait à la réception d’un hôpital, « elle disait aimer son boulot ». Sans doute se découvrait-elle des compétences « indépendantes de ses vertus de mère et d’épouse ». Elle a « tenu le coup ». Elle a pu l’aider quand il était jeune marié lui-même, elle a bien vieilli, jusqu’au cancer du sein qui l’a emportée en 1981.

La postface de Richard Ford dit l’importance que ses parents ont eue pour lui dans des termes à la fois personnels et universels, explique son intention en écrivant sur leurs vies « prématurément fauchées ». Avec franchise et simplicité, sans chercher à embellir ou dramatiser, Richard Ford réussit dans Entre eux à leur rendre un très bel hommage tout en esquissant un autoportrait de l’enfant qu’il fut de leur vivant. S’ils ont mené une existence ordinaire, ils n’en ont pas moins fondé ce qu’il est – et cela, malgré sa grande pudeur, se ressent très fort.